钜大LARGE | 点击量:816次 | 2018年10月07日

电池的负极表面材料分析

由于不做功但是必不可少的电解质以及其他辅助材料的存在,电池的能量密度被稀释了。

这些额外重量到底有多少??

电解质的重量一般占电池全重15%(链接找不到了)隔膜没查到。估计把外壳,外接电极之类的辅助材料都算上,总重应该不超过电池总重的50%。

不对啊,电池虽然掺‘水’了,但也不至于水得如此啊。市面上的锂离子电池们的能量密度也就单质锂的1%左右。这到底又发生了什么?

假如我们认为这两个电子的做功是一致的,那么就可以估计一下这两种能量载体的能量密度之比了。

电池能量密度:燃料能量密度=(0.5/170)/(1/6.9)=2.03%电池完败。

考虑到电池有一半重量是辅助材料,我刚才没算进去。于是还得打个折。就剩下1%了。

所以能量密度就成了这样:锂43.1MJ/Kg锂离子电池0.36~0.875MJ/Kg

接下来我们的问题是:为什么电池的化学反应要那么复杂,直接降低了电池的能量密度。

这个问题展开说会比较复杂,估计大部分人没耐心看完。所以先给个简单答案:

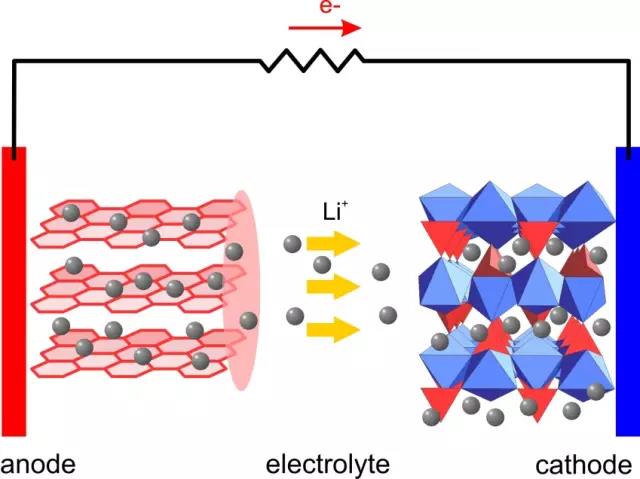

开始长篇之前再放张图:

负极的任务很简单,放电时保证锂原子(不是离子)都在负极表面失去电子,充电时再把它们抓回来就好了。由于充电时阳极电压低,带正电的锂离子会自发向负极移动,得到电子回归为锂原子。

如果是一次性电池,确实不需要石墨。但如果是可充放电池,阳极表面材料不是石墨也会是其它物质。

我们都知道所有金属都是良好电子导体,锂是金属,所以锂是良好电子导体。于是先到负极的锂原子成为了负极的一部分,于是后到负极的锂离子加入了前锂的行列。。。。

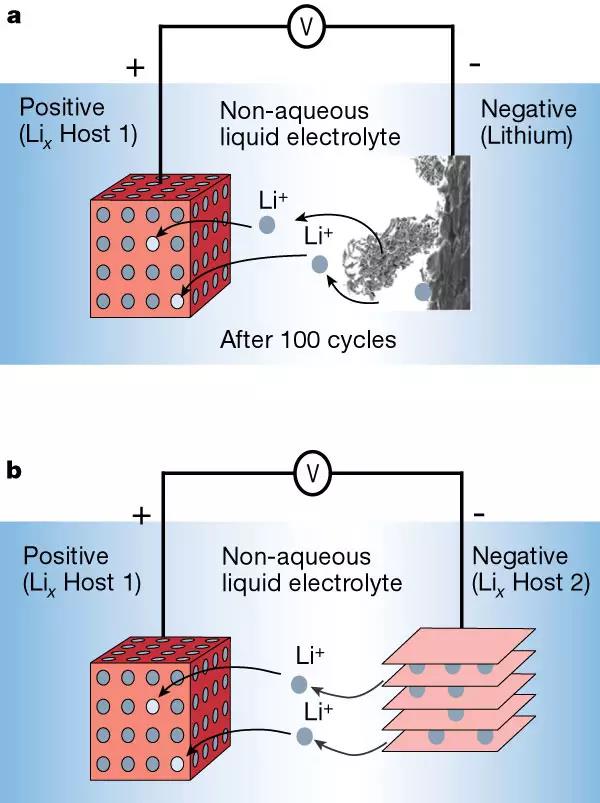

于是完全由锂原子构成的晶体出现了。这个过程,又称析晶。结果是锂晶体会刺穿隔膜到达正极,于是电池短路报废了。

对于析晶这一现象,我们可以这么理解。

在充电过程中,我们对于锂离子的控制实际上很弱。我们只能保证锂离子会移动到负极表面,但我们无法保证锂离子会均匀地分布在负极表面。因此在没有外来约束条件下,充电时锂晶体会在负极表面无序生长,形成枝晶(dendriticcrystal)。

所以一定要有个约束条件。要挖个坑让锂离子往里面跳。

这个坑的具体表现即为负极表面的石墨材料。如上图所示,石墨层之间的空隙够大,足以容纳单个锂原子,但也只能容纳单个锂原子;然后石墨层与锂原子之间的物理吸附作用可以稳住锂原子,于是锂原子在没有外来电压时候也能安心待在负极表面。

下一篇:关于电池的正极表面材料分析